Von Freija Geniale

Ein Rückblick auf die Performance Lecture mit Living Smile Vidya in der Kaserne Basel.

Der Saal im Rossstall der Kaserne füllt sich langsam an diesem herbstlichen Wahlsonntagabend um 19 Uhr. Es ist gedämpftes Stimmengewirr und das Klappern von Gläsern zu hören. Die Bar ist geöffnet, das Licht gedimmt. Immer wieder betreten weitere Besucher*innen den Saal, winken ihren Bekannten, die bereits vor Ort sind, zu. Menschen begrüssen sich herzlich und setzen sich zueinander. Ich fühle mich wohl in diesem Raum und freue mich, mehrere Menschen zu sehen, die ich kenne und gerne mag.

An diesem Abend wird die Geschlechterforscherin Andrea Zimmermann mit der Performerin Living Smile Vidya, kurz Smiley, ein Gespräch führen über ihre Geschichte, ihre künstlerische Arbeit und insbesondere ihre Performance «Introducing Living Smile Vidya». In dieser Performance, die 2023 in Luzern Premiere feierte, erzählt Smiley ihre Biografie und ordnet vieles, was ihr widerfahren ist, im gesellschaftlichen und politischen Kontext ein. Dies macht sie mit einer grossen Sprachgewalt, scharfzüngig, humorvoll und provokant. «Introducing Living Smile Vidya» hat im Oktober 2024 den Schweizer Theaterpreis gewonnen.

Living Smile Vidya, heute 41-jährig, ist eine indische Schauspielerin und Aktivistin für trans Rechte. In Indien wurde sie Opfer von Drohungen, Gewalt und Hass aufgrund des zunehmenden Hindu-Faschismus. Als Aktivistin erwirkte sie, dass sie als erste trans Frau im Bundesstaat Tamil Nadu ihren Namen und ihren Geschlechtseintrag ändern lassen konnte. Als die Reaktionen auf ihre Sichtbarkeit und ihren Aktivismus als trans Frau lebensbedrohlich wurden, flüchtete sie 2018 in die Schweiz. Ihr Asylantrag wurde jedoch zurückgewiesen. Der Rekurs gegen diesen Entscheid ist seither hängig.

Dies ist eine Person, die sich seit Jahrzehnten kritisch und reflexiv mit Fragen rund um Repräsentation, Safer Spaces und Marginalisierung auseinandersetzt.

Im Gespräch mit Zimmermann und anhand von Ausschnitten aus der Performance berichtet Smiley vom Entstehungsprozess ebendieser Performance, der Bedeutung ihrer Identität als trans Frau für ihre Politisierung und wie in ihrer Erfahrung Räume und Identitäten sich gegenseitig formen. Dabei wird deutlich: dies ist eine Person, die sich seit Jahrzehnten kritisch und reflexiv mit Fragen rund um Repräsentation, Safer Spaces und Marginalisierung auseinandersetzt.

«in place»

Die Frage danach, wie ein Raum geprägt ist, was einen Raum zugänglich macht und wie Räume die Gefühlswelt von Menschen beeinflussen, zieht sich durch den ganzen Abend. So eröffnen Smiley und Zimmermann die Veranstaltung in dem sie das Publikum dazu befragen, wie sie sich fühlten, als sie diesen Raum betraten, was sie als erstes wahrnahmen und ob sie sich willkommen fühlten. Alle scheinen etwas überrascht über die Frage, viele antworten so, als wollten sie sagen «na ja, gut eigentlich?», als wären sie nicht ganz sicher, worauf die beiden mit den Fragen hinausmöchten.

Durch diese Irritation wird deutlich, wie unterschiedlich Menschen einen Raum bewusst wahrnehmen. Nicht für alle Menschen ist es selbstverständlich, sich beim Betreten eines Raumes direkt weitgehend wohlzufühlen – oder den Raum vielleicht eher als neutral wahrzunehmen und nicht weiter darüber nachdenken zu müssen, wie sicher sie hier sind oder wie zugänglich ein Raum für sie ist. Sich an einem Ort sicher und akzeptiert fühlen, sich in der erwarteten Rolle und mit dem erwarteten Verhalten wohl zu fühlen, sich frei bewegen und sich einen Raum aneignen können, das sind Privilegien, über die heute gesprochen werden soll. Im Laufe des Abends wird für mich deutlich, wie sehr Räume politisch aufgeladen sind, wie sehr sie durch ihre Gestaltung und durch die Menschen, die sich darin aufhalten, viel mehr sind, als einfach Steine, Holz oder Beton, die etwas umschliessen.

Im Laufe des Abends wird für mich deutlich, wie sehr Räume politisch aufgeladen sind […].

Tim Cresswell definiert einen Raum als eine Art, die Welt zu sehen, zu kennen und zu verstehen und als einen geografischen Ort, der mit Bedeutung aufgeladen wurde/ist. Räume sind grundsätzlich nicht für alle gleich zugänglich und unterschiedliche Menschen fühlen sich an unterschiedlichen Orten wohl. Räume dienen oft bestimmten Zwecken und in ihnen wird häufig ein spezifisches Verhalten erwartet. Diese Konzeptionen von Orten werden durch Medien, politische Akteure, aber auch jede einzelne Person konstruiert.

Cresswell führt dazu das Konzept des «in place» versus «out of place» seins ein: Wenn jemand «out of place» ist, passt die Person oder ihr Verhalten nicht zu der erwarteten Beziehung zwischen Ort, Bedeutung und Handlungsweise. Im Anzug im besetzten Haus fühlen Menschen sich vielleicht genauso «out of place» wie jemand, der in Armut lebt, im Casino, eine Bäuerin im Parlamentsgebäude oder jemand im Designer-Regenmantel auf dem Bauernhof. Genauso schreiben wir auch ungewohnten Bildern zu, «out of place» zu sein. Die Definition eines Innen bedingt auch die Definition eines Aussen: für die Identifikation einer Gruppe als zusammengehörig braucht es auch diejenigen, die nicht zugehörig sind, die aussen vor bleiben oder die nicht erwartet wurden, schreibt Cresswell.

Hier schliesst sich die Frage an, was denn für Möglichkeiten bestehen, um einen Raum oder Ort so zugänglich wie möglich zu machen, sodass sich möglichst viele Menschen in ihm wohl und sicher fühlen. Darum dreht sich auch das Gespräch zwischen Smiley und Zimmermann. Schliesslich wird das Publikum gebeten, in kleinen Gruppen zu besprechen, was es braucht, damit sie sich in Räumen wohl fühlen und was für Massnahmen dazu beitragen könnten, die Zugänglichkeit eines Raumes zu verbessern. Es werden unterschiedliche Faktoren genannt. Dazu gehören konkrete Massnahmen, wie etwa Barrierefreiheit, kostenloser Eintritt sowie keine Konsumpflicht oder Dresscodes. Es können aber auch implizite, nicht konkret greifbare Dinge sein, die Menschen Zugang zu Räumen ermöglichen, wie beispielsweise Verhaltensnormen, Habitus, Vorwissen, Kontakte. Auf die Frage hin, wie sie sich hier in der Kaserne, in diesem Raum, fühle, antwortet Smiley, dass sie die Kaserne schon länger kennt und hier ihre ersten Produktionen in der Schweiz aufgeführt hat. Sie kennt die Menschen und hat einen Grund hier zu sein, sie hat eine Legitimation oder eine Rolle: Sie fühlt sich «in place».

«After coming out space itself re-arranged for me»

Es war nicht immer so, dass Smiley sich an den Orten, an denen sie sich bewegte, wohl fühlte. So erzählt sie, dass ihr schon als Kind mit ihrem zugewiesenen Geschlecht unwohl war und sie bereits als 10-jährige heimlich Frauenkleider anzog. Sie schildert, wie sie heute manchmal darüber staunt, dass ihr bereits damals klar war, dass sie ihren Wunsch als Frau zu leben, verheimlichen musste. Später, als geoutete trans Frau, hat sich für sie vieles verändert. So sagt sie: «After coming out space itself re-arranged for me».

Smiley erzählt, dass trans Frauen in Indien nur über begrenzte Möglichkeiten verfügen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dazu zählen Betteln oder Sexarbeit. Auch Smiley war gezwungen, sich ihren Lebensunterhalt durch Betteln zu verdienen, beispielsweise in Zügen. Sie erzählt, wie anders sie als bettelnde trans Frau im Zug behandelt wurde im Vergleich zu ihren Erfahrungen als männlich gelesene Passagierin. Als trans Bettlerin sei sie angeschrien und bespuckt worden. Als männlich wahrgenommene Passagierin hingegen sei sie wie ein selbstverständlicher Teil des Raumes behandelt worden, sie gehörte dazu und konnte sich frei bewegen.

Wie wir einen Ort wahrnehmen und uns darin fühlen ist direkt verwoben mit unserer eigenen Identität.

Als soziale Konstruktionen besteht zwischen Identitäten und Orten eine Wechselwirkung. Anders gesagt: Wie wir einen Ort wahrnehmen und uns darin fühlen ist direkt verwoben mit unserer eigenen Identität. Zugleich werden wir in unserer Interaktion mit dem Raum zu einem Teil davon. Unsere Handlungen und die Handlungsmöglichkeiten, die wir sehen, werden durch dieses Zusammenspiel geprägt. Dies erklärt, weshalb es für manche Menschen selbstverständlich ist, sich zu fragen, ob ein Raum für sie sicher und zugänglich ist, während andere diese Frage gar nicht so richtig verstehen. Für Menschen, die beispielsweise als weiblich oder queer gelesen werden und für People of Colour in einer weissen Mehrheitsgesellschaft gehört es selbstverständlich dazu, sich zu überlegen, ob sie auf einem bestimmten Weg oder an einem bestimmten Ort sicher sind oder nicht. Personen mit körperlichen und/oder psychischen Behinderungen sind stets mit der Frage beschäftigt, ob sie Zugang zu Räumen haben oder bekommen können, ob ihnen geholfen wird oder wie sie damit umgehen, wenn ihr Zustand sich verändert.

«…, weil ich eine trans Frau bin»

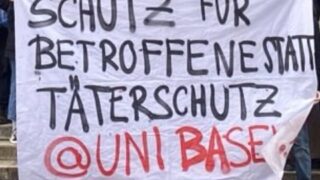

Jede dritte queere Person erlebte in der Schweiz in den vergangenen fünf Jahren Gewalt wie eine neue Studie von Amnesty international zeigt[i]. Vor diesem Hintergrund erhält die Aussage «After coming out, space itself re-arrangend for me» nochmals eine ganz neue Dimension. Doch nicht nur körperliche Gewalt ist übergriffig. Auch persönliche Fragen können sich gewaltvoll anfühlen: «Hast du Kinder?» – «Hast du einen Mann?» – «Bist du schwanger?» Eindringliche Fragen, die von einer heterosexuellen und cisgeschlechtlichen Norm ausgehen, die Smiley gerade in ihrem Asylverfahren wieder und wieder gestellt wurden. Als trans Frau kann sie nicht schwanger werden. Die Fragen verletzen sie und fühlen sich aufdringlich und schmerzhaft an.

«Ich bin nicht schwanger. Ich habe keine Kinder. Ich habe keinen Mann. Weil ich eine trans Frau bin.» Ein Filmausschnitt aus der Performance zeigt, wie Smiley zahlreiche Dinge aufzählt, die für sie eine Herausforderung sind und jeden dieser Sätze beendet sie mit «…, weil ich eine trans Frau bin». Smiley rollt an dieser Stelle in der Performance auf dem Rücken über die Bühne und blickt das Publikum nicht an. Sie erzählt, dass dies absichtlich so gewählt sei, weil es ihr schwerfalle, vor Publikum darüber zu sprechen, wie sehr ihr Leben durch ihre Identität als trans Person geprägt ist. Trotzdem spricht Smiley auf der Bühne über ihre Biografie, ihre Erlebnisse und Erfahrungen, weil sie weiss, wie selten und wichtig es ist, dass Geschichten wie ihre auf einer Bühne erzählt werden.

Smiley spricht auch darüber, wie viele Dinge sich für sie sehr besonders anfühlen, die für andere Menschen selbstverständlich sind. Für wie viele Dinge sie kämpfen musste, um sie zu erreichen, die für andere Menschen einfach fraglos immer schon da waren: eine Arbeit, Familie, körperliche und psychische Gesundheit, Sicherheit im öffentlichen Raum und im Internet, körperliche Unversehrtheit, ausreichend Geld zum Leben, ein zu Hause zu haben. Während sie davon erzählt, wird spürbar, wie müde Smiley vom Kämpfen ist. Aber auch wie kraftvoll und lebensbejahend es sein kann, zu sich selbst zu finden und zu seiner eigenen Identität zu stehen so wie Smiley es tut.

So wirkt dieser Abend in der Basler Kaserne für mich als Erinnerung daran, dass je nach unserer Identität, unserer Biografie und unserer Perspektive Orte, Räume nicht dieselben sind, die Welt nicht dieselbe ist. Dieses Gefühl ist fast schon körperlich während ich in der ersten Reihe im Publikum an diesem Talk sitze: Ein Verstehen davon, wie ich mich in der Welt bewege, wie andere mich wahrnehmen und wie anders diese Wahrnehmung des Selbst im Raum für andere Menschen ist, insbesondere für Menschen, die Othering erfahren, sprich nicht einer erwarteten Norm entsprechen. Dieser Eindruck wird noch lange nach diesem Abend nachwirken.

Nicht verpassen!

Die Performance «Introducing Living Smile Vidya» wird vom 7.–13. Juli am festival off Avignon gezeigt.

Bemerkungen

[i] Amnesty International, 2024: Neue Studie zeigt Ausmass der Diskriminierung von LGBTIQ+ und was wir dagegen tun können.

Beitragsbild: Andrea Zimmermann (l.) und Living Smile Vidya (r.) in der Kaserne Basel. Foto: Christina Zinsstag, 2024.