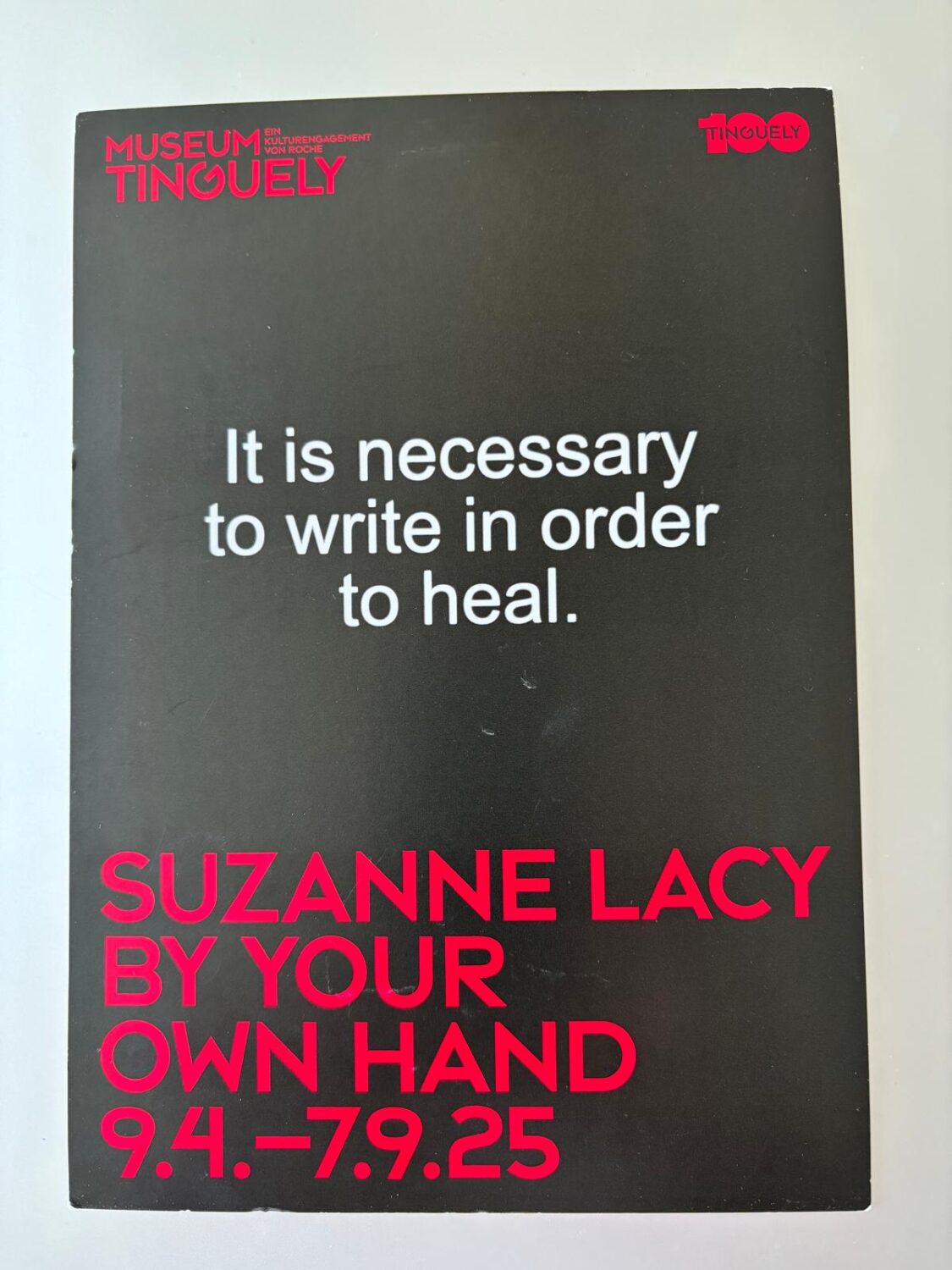

Von Dominique Grisard. Über die Ausstellung «Suzanne Lacy: By Your Own Hand» im Museum Tinguely.

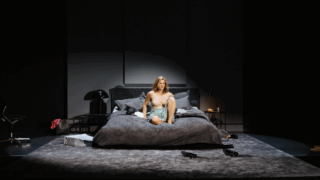

Der kreisförmig angelegte Ausstellungsraum ist dunkel. Ich erkenne fünf längliche Bildschirme und bleibe in der Mitte von ihnen stehen. Auf einem Bildschirm schreitet eine Person auf mich zu, die ich als männlich lese. Er befindet sich in der leeren Stierkampfarena Plaza Belmonte von Quito in Ecuador, ich im Tinquely Museum in Basel. Der Mann*[1] bleibt vor mir stehen und beginnt, aus einem der Brief vorzulesen. In dem Brief berichtet eine Frau* von der Gewalt, die ihr von Männern* angetan wurde.

Sobald er fertig gelesen hat, beginnt auf dem Bildschirm gegenüber ein anderer Mann* in meine Richtung zu gehen. Auch er bleibt vor mir stehen und fängt in aller Ruhe an zu lesen, wieder berichtet darin eine Frau* von ihren Gewalterfahrungen durch Männer*. Und so geht es immer weiter. Manchmal werden die Briefe auf Englisch, manchmal auf Spanisch vorgelesen. Die detaillierten, häufig nüchternen Schilderungen sind einzigartig. In ihrer Häufung lassen sich jedoch klare Muster erkennen. Sie sind die Erfahrungen «Jede_r Frau» (Lavoyer 2024).

«Was wäre», fragte Suzanne Lacy die Künstlerin Judy Chicago im Jahr 1970, «wenn wir Leute ins Theater einladen, das Licht dimmen und einfach Tonbänder abspielten, auf denen Frauen die Geschichte ihrer Vergewaltigung ausführlich erzählen?»[2] Zwei Jahre später setzten sie ihre Idee in der Performance «Ablutions» (auf Deutsch «Waschungen») um. Chicago und Lacy hatten Zeugnisse betroffener Frauen* aufgenommen, die sie zusammen mit den Künstlerinnen Sandra Orgel und Aviva Rahmani in einem Künstler*innenatelier inszenierten: Nackte Frauen* wuschen sich in Wannen. Um sie herum lagen zerbrochene Eierschalen, Seile, Ketten sowie die blutigen Innereien von Tieren. Dazu lief die Tonaufnahme mit den intimen, expliziten Berichten von Frauen* über ihre Vergewaltigungen – Informationen, die zu dieser Zeit nicht öffentlich geteilt wurden. Für Lacy war dies der Anfang einer Jahrzehntelangen künstlerischen Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Gewaltverhältnissen.

55 Jahre später zeigt das Museum Tinguely Suzanne Lacys Videoinstallation «De tu puño y letra (By your own hand)» und nimmt dies zum Anlass, sich als Kunstbetrieb mit geschlechtsspezifischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt auseinander zu setzen. Die Eröffnung der Ausstellung möchte ich auf keinen Fall verpassen. Sandra Reimann, die Kuratorin der Ausstellung, führt zum Anlass mit Suzanne Lacy und Timm Kroeger, Männlichkeitsexperte in Lacys künstlerischem Produktionsteam, ein Podiumsgespräch, dem ich aufmerksam lausche. Dabei erfahre ich von der Kampagne «Cartas de mujeres» (auf Deutsch «Briefe von Frauen») in Quito, Ecuador, die Lacys künstlerischer Intervention voraus ging.

Seit 2011 wurden im Rahmen eines Projekts lokaler und internationaler Akteur*innen über 44’000 Briefe von Menschen, grösstenteils Frauen*, gesammelt, die darin ihre Geschichte mit selbst erlebter oder beobachteter Gewalt gegen weiblich gelesene Personen teilten. Als Lacy von diesen Briefen erfuhr, fragte sie sich, wie sie die Erfahrungen von so vielen Frauen* einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen könnte, mit dem Ziel, dadurch eine nachhaltige Veränderung in den Geschlechterverhältnissen anzustossen. Mit Vertreter*innen der Stadtregierung, NGOs, Kunst- und Bildungsinstitutionen organisierte sie eine Grossveranstaltung, die 2014 in einer prominenten Stierkampfarena Quitos stattfand.

Es waren primär Männer*, die mit diesen Geschichten konfrontiert werden sollten, also machte Lacy sie zu einem Teil der Veranstaltung.

«Die wichtigste Abweichung von früheren Interventionen [Lacys] bestand darin, dass Männer in den Mittelpunkt gestellt wurden» (Princenthal 2019, 240). Es waren primär Männer*, die mit diesen Geschichten konfrontiert werden sollten, also machte Lacy sie zu einem Teil der Veranstaltung. Tausende von Männern* lasen Ausschnitte der «Cartas de mujeres» vor und dies an einem von Machismo und männlicher Gewalt (gegen Tiere) gezeichneten Ort. 2500 Menschen wohnten dieser Performance bei. Gleichzeitig arbeitete Kroeger in Workshops mit Männern* zu alternativen Männlichkeitsbildern. Etwa 1’100 Männer* konnten so für den Zusammenhang von patriarchaler Männlichkeit[3] und Gewalt sensibilisiert werden.

Dem Künstler*innengespräch folgt ein Eröffnungs-Apéro im Solitude Park vor dem Tinguely. Ich nutzte die Gunst der Stunde, um ein erstes Mal Lacys Videoinstallation anzuschauen. Durch Reimanns präzise Beschreibung der Installation und möglicher Trigger fühle ich mich gut in der Lage, abzuschätzen, ob ich sie mir heute Abend zumuten kann. Die Kuratorin hat unter anderem mit der Opferhilfe beider Basel zusammengearbeitet, die alle Museumsmitarbeitenden geschult und für das Thema sensibilisiert hat. In einer Medienmitteilung vom März 2025 steht: «Der Kuratorin war klar, dass die Ausstellung das Potenzial in sich trägt, Menschen, darunter womöglich auch gewaltbetroffene Personen, aufzuwühlen und zu belasten».

Seit den 1970er Jahren hat sich einiges verändert. Heute benennen mehr Frauen* ihre Gewalterfahrungen. Jahrzehntelange Aufklärungs-, Präventions- und Opferschutzarbeit hat dazu beigetragen. Ohne das unermüdliche Engagement feministischer Aktivist*innen, Sozialarbeiter*innen, Gewaltforschenden und Künstler*innen wären die heute vielerorts institutionalisierten Angebote undenkbar. Geschlechtsspezifische, sexualisierte und häusliche Gewalt wird vielerorts nicht mehr nur als individuelle Gewalterfahrung abgetan, sondern als grundlegendes gesellschaftliches Problem anerkannt, das umfassender Veränderungen bedarf. Dass die patriarchal geprägte Geschlechterordnung Gewalt gegen Frauen* und vulnerable Meschen begünstigt und legitimiert, ist in breiten Kreisen angekommen.

Gleichwohl ist Vergewaltigung in der Ehe in der Schweiz erst seit 1992 strafbar, häusliche Gewalt erst seit 2004 ein Offizialdelikt und erst seit letztem Jahr gilt im Sexualstrafrecht «Nein heisst Nein». Nach wie vor ist die Vorstellung weit verbreitet, die Gewalt eines Mannes* gegen (s)eine Frau*, sei ein Akt (zu grosser) Liebe. Mit Eifersucht oder Liebeskummer werden Gewalttaten, auch Feminizide, gerechtfertigt und der Besitzanspruch von Männern* gegenüber Frauen* selten hinterfragt. Frauen* wird zudem nach wie vor vermittelt, sie müssten nur «mehr lieben», dann würde die Gewalt ihres Partners* ihnen und den gemeinsamen Kindern gegenüber schon aufhören.

Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der alle ein Opfer kennen, aber kaum jemand einen Täter.

Agota Lavoyer «Jede_ Frau», 2024, S. 30

Wie tief verwurzelt und gefährlich diese Liebes-, Familien- und Geschlechternormen sind, unterstreicht Agota Lavoyer in ihrem 2024 erschienenen Buch «Jede_ Frau. Über eine Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt verharmlost und normalisiert». Patriarchale Männlichkeitsvorstellungen tragen massgeblich dazu bei, dass geschlechtsspezifische, sexualisierte und häusliche Gewalt vor allem weiblich gelesene Menschen betrifft, ja dass bei Männern* Gewalt immer noch eine regelmässig gewählte Option darstellt. Dazu gehört auch, dass häufig unreflektiert den gewalttätigen Männern* mehr Glauben geschenkt wird als ihren Opfern und damit wiederholt Täterschutz betrieben wird. Agota Lavoyer konfrontiert ihre Leser*innen mit einer unangenehmen Tatsache: «Rape Culture ist eine Gesellschaft, in der alle ein Opfer kennen, aber kaum jemand einen Täter» (Lavoyer 2024, S. 30).

Sozial engagierte Künstler*innen wie Suzanne Lacy haben das Schweigen um sexualisierte Gewalt vor über 50 Jahren gebrochen. Was kann eine künstlerische Intervention heute noch ausrichten? Welche Sprache, welche Bilder können den Erfahrungen der Betroffenen gerecht werden? Wie können damit möglichst breite gesellschaftliche Kreise erreicht werden? Können sie zu einer nachhaltigen Veränderung der Geschlechterordnung, insbesondere ihrer Männlichkeitsentwürfe, beitragen? Eine mögliche Antwort findet sich im Pressekommuniqué der Opferhilfe beider Basel: «Über Gewalt sprechen, ist das eine. Gewalt erlebbar machen, inszenieren, mit ihr in Beziehung treten – das hat eine ganz andere Wirkung.»

Es sind unterschiedliche Männer*, darunter ein trans Mann* und ein Junge*, die vor mir stehen. Sie alle lesen die Briefe in der ersten Person, in der sie von den Frauen* verfasst wurden. Die «Ich-Form» führt zu einer – wie ich finde – produktiven Irritation. Denn die Grausamkeiten sind nicht den vorlesenden Männern* widerfahren. Gleichwohl lösen die Zeugnisse von Frauen* sichtbar etwas in ihnen aus. Betretenheit, Mitgefühl und Trauer schwappen auf mich über. Sie schaffen eine Verbundenheit, die mich auch hoffnungsvoll stimmt. Statt Männer* kollektiv als (potenzielle) Täter* abzustempeln und Männlichkeit als unveränderlich zu begreifen, werden mir Ansätze alternativer Männlichkeiten präsentiert: Diese Männer* signalisieren die Bereitschaft, sich mit patriarchalen Männlichkeitsbildern kritisch auseinanderzusetzen und dem Schmerz, den dieser erzeugt, emotional offen zu begegnen. Ich gewinne den Eindruck, dass auch sie unter diesen Männlichkeitsbildern leiden. Es fällt mir schwer, mich der Installation als Unbeteiligte zu entziehen, stehe ich als Zuschauerin* doch in der Mitte der Arena.

Traumatische Gewalterfahrungen geistern nicht nur in der Erinnerung herum. Sie können Betroffene jederzeit «heimsuchen», prägen das Selbstverständnis, das körperliche wie psychische Wohlbefinden und Zukunftsaussichten. Dazu gehört auch die regelmässig gemachte Erfahrung, dass die erlebte Gewalt in Frage gestellt oder verharmlost wird. Dadurch, dass männlich gelesene Personen die Briefe von Frauen* vorlesen, wird die strukturelle Dimension dieser Gewalterfahrungen hervorgehoben, ohne dass deren Einzigartigkeit verloren geht. Gleichzeitig wird die ebenfalls strukturell bedingte Tatsache, dass Männern* nach wie vor eher zugehört und geglaubt wird, genutzt, um diesen Erfahrungen mehr Gewicht zu verleihen und im besten Fall eine nachhaltige Auseinandersetzung anzustossen.

Die Videoinstallation endet mit Zeugnissen von Frauen*, die sich aus Gewaltsituationen befreiten, sich Hilfe und Unterstützung holten. Die Familie, so häufig ein Ort unsichtbarer, verschwiegener Gewalt gegen Frauen*, ist in vielen Fällen auch Anstoss und Ressource, sich der Gewalt dauerhaft zu entziehen. Anstoss sind häufig die eigenen Kinder, die frau* beschützen will und im Unterschied zu sich selbst als schützenswert erachtet, aber auch weibliche* Familienangehörige, die den Fluchtweg ermöglichen und ein neues sicheres Zuhause anbieten. Die Installation endet mit Briefen von Überlebenden, die ihr Recht auf eine Zukunft oder gar Heilung einfordern.

Welche Möglichkeitsräume schafft das Schreiben über sexualisierte Gewalt für Betroffene und ihre Mitmenschen? Ist individuelle und gesellschaftliche Heilung möglich? Die partizipative Aktion «In eigenen Worten» des queeren Schreibkollektivs Q.U.I.C.H.E. verknüpft das ecuadorianische Projekt mit lokalen Erfahrungen mit geschlechtsspezifischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt. Q.U.I.C.H.E. wurde 2023 in Basel gegründet und ist ein loses, semi-anonymes Schreibkollektiv von queeren Menschen, die verschiedene Tätigkeiten im Kunst- und Kulturdunstkreis ausüben.

«Wie würdest du antworten, wenn eine betroffene Person sich dir anvertraut?» steht auf einer Postkarte, die ich vor Betreten der Videoinstallation aus einem Postkartenständer fische. Die Postkarte lädt Besucher*innen der Videoinstallation ein, in wenigen Sätzen Gedanken, Erfahrungen und Gefühle auf einer Postkarte niederzuschreiben und anonymisiert einzuschicken. Im Sinne eines kollektiven Schreibprojekts verarbeitet Q.U.I.C.H.E. das erhaltene Material in einem Zine, welches zum ersten Mal an den Kunsttagen Basel Ende August 2025 vorgestellt wurde.

Die Aktion von Q.U.I.C.H.E. fordert mich auf, mich zu geschlechtsspezifischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt zu verhalten und diese auch meinem Umfeld zu verorten. Ich schicke keine Gedanken ein, lese die Frage auf der Postkarte jedoch immer wieder. Es erscheint mir wichtig, mich als mitverantwortlicher Teil gesellschaftlicher Strukturen zu verstehen, die sexualisierte Gewalt begünstigen. Wer sich dessen bewusst wird, so meine Überzeugung, kann im Umkehrschluss auch dazu beitragen, alternative Männlichkeitsbilder zu stärken, präventive Massnahmen zu fördern und in Gewaltverhältnisse zu intervenieren. Ein wichtiger Schritt hin zu einer mitfühlenden, verantwortungsvollen Gesellschaft.

Bemerkungen

Weitere Beiträge zu den Themen geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt finden Sie bei uns in der Serie «Über Leben» und «Paula Rego: Geschlecht und Gewalt».

[1] Der Geschlechterstern (*) wird immer noch sehr unterschiedlich verwendet, weswegen seine Verwendung hier einer Klärung bedarf. Hier sollen drei Aspekte hervorgehoben werden. (1) Die mittlerweile gängigste Verwendung des Sterns zwischen maskuliner und femininer Endung (z.B. die Lehrer*in) soll der sprachlichen Gleichbehandlung und symbolischen Inklusion aller Geschlechter dienen – auch solcher, welche die aktuelle deutsche Sprachpraxis herausfordern, weil sie sich nicht binär verorten lassen, also weder «Mann» noch «Frau» sind. (2) Der Stern wird manchmal, auch genutzt, um bestimmte vergeschlechtliche Begriffe, wie in diesem Text «Mann*» und «Frau*», spezifisch zu markieren. Die Absicht dahinter ist es, darauf hinzuweisen, dass Geschlechter historisch und sozial hergestellt werden. Dies bedeutet, das Verständnis von Geschlecht ist je nach Kontext unterschiedlich. Zudem werden daran Macht- und Ausbeutungsverhältnisse festgemacht: Im Patriarchat wird «die Frau» «dem Mann» untergeordnet. (3) Diese Macht- und Ausbeutungsverhältnisse äussern sich u. a. in geschlechtsspezifischer, sexualisierter und häuslicher Gewalt: eine Mehrheit der Geschädigten sind Frauen, eine Mehrheit der Täter sind Männer. Da bei der statistischen Erfassung Menschen, die nicht in die binären Kategorien Frau/Mann entsprechen, oft nicht miterfasst werden, soll mit dem Stern auch auf diese Tatsache hingewiesen werden. Formulierungen wie «als weiblich sozialisiert» oder «als männlich gelesen» sollen ebenfalls auf diesen Umstand hinweisen.

[2] Zitiert nach Nancy Princenthal (2019): Unspeakable Acts. Women, Art, and Sexual Violence in the 1970s, S. 9.

[3] Mit dem Patriarchat wird eine Gesellschaftsordnung bezeichnet, in welcher Männer* eine bevorzugte Stellung gegenüber anderen Geschlechtern einnehmen. Patriarchale Strukturen sind heutzutage in unterschiedlichem Ausmass und auf unterschiedliche Weise fast überall auf der Welt vorhanden. Diese gehen mit einem spezifischen Verständnis davon, was «einen Mann» ausmacht, und einer Abwertung des «Weiblichen» einher. Der stärkste Ausdruck dieser Abwertung wird als «Misogynie» oder «Frauenhass» bezeichnet. In der Logik vieler patriarchaler Strukturen gibt es nur zwei Geschlechter, «Frau» und «Mann», wobei «die Frau» alles ist, was «der Mann» nicht ist. Patriarchale Männlichkeit muss sich zudem ständig ihrer eigenen Vormachtstellung versichern und erzeugt daher unter Männern* den Druck, sich gegenseitig ihre Männlichkeit zu beweisen. Ein Weg geht dabei über die Herabwürdigung von Frauen* und queeren Menschen. Aus diesem Grund sind viele Formen von Gewalt gegen queere Menschen auch Ausdruck patriarchaler und misogyner Gewalt.

Bild: Suzanne Lacy «De tu puño y letra. Diálogos en el ruedo», 2015. Performance, Stierkampfarena Plaza Belmonte, Quito, Ecuador. Foto: Christoph Hirtz. © Suzanne Lacy, courtesy the artist.