Von Leadora Illmer

«Good novels aren’t written by committee.

Good novels aren’t collaborated on.

Good novels are produced b[y] people who voluntarily isolate themselves, and go deep, and report to the world from the depths.» [1],

verkündete der amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen in seiner Dankesrede anlässlich des Frank-Schirrmacher-Preises 2017. Er ist mit dieser Vorstellung nicht allein. Der geniale Autor, der isoliert in seinem Kämmerchen schreibt und der Welt aus den Untiefen seines Geistes berichtet, ist nach wie vor ein Ideal. Es hält sich hartnäckig. Aber niemand schreibt allein. Die Frage ist nur, ob und wie das sichtbar wird.

Eine Schreibform, die der Vorstellung des einsamen Genies entgegenwirken kann, ist das kollektive Schreiben. Im Rahmen meiner SRF-Kontext-Sendung «Wir kommen» – Kollektives Schreiben gegen Tabus habe ich mich damit auseinandergesetzt – mit kollektivem Schreiben als Phänomen und als Erfahrung.

Das Phänomen des kollektiven Schreibens ist keineswegs neu, es ist so alt wie die Literaturgeschichte selbst. Das betont der Literaturwissenschaftler Daniel Ehrmann, Mitherausgeber des Sammelbandes Kollektives Schreiben (2021):

«Homers Epen beispielsweise wurden schon von verschiedenen Rhapsoden vorgetragen und mündlich überliefert und seit dem 18. JH wurde auch immer intensiver diskutiert, ob Homer nicht vielleicht nur der Kollektivname für verschiedene Urheber sein könnte.» [2]

Goethe und Schiller haben sich gegenseitig geholfen und gemeinsam geschrieben – etwa die Polemischen Xenien. Und auch im 20. Jahrhundert hat es kollektive Autor*innenschaft gegeben, denken wir an Bertold Brecht. Dieser hat immer wieder intensiv mit unterschiedlichen Frauen zusammengearbeitet. Bloss wurde das nicht ausgewiesen.

Wenn wir über kollektives Schreiben nachdenken, müssen wir uns fragen: Wovon sprechen wir genau? Und wo beginnt kollektives Schreiben?

Wenn wir über kollektives Schreiben nachdenken, müssen wir uns fragen: Wovon sprechen wir genau? Und wo beginnt kollektives Schreiben? Bei der Ehefrau, der Sekretär*in oder dem Lektor? Oder erst dann, wenn tatsächlich zur selben Zeit am selben Ort in ein und demselben Dokument geschrieben wird?

Nebst diesen Fragen interessiert mich, weshalb Menschen kollektiv schreiben. Im Gespräch erklärte mir die Autorin Elisabeth R. Hager, dass kollektiv zu schreiben ein Mittel sein kann, die hierarchischen Bedingungen und den Konkurrenzkampf im Literaturbetrieb zu hinterfragen:

«Schriftstellerinnen sind Einzelkämpferinnen. Wir werden richtiggehend dressiert darauf, dass wir uns gegen andere durchsetzen müssen. Wir wollen den Platz an der Sonne und anscheinend gibt’s nicht so viele Plätze an der Sonne. Also man könnte ja auch sagen: Die Sonne gehört uns allen und wir setzen uns alle an die Sonne.»

Dabei habe ich diese Schreibform auch als Akt der Fürsorge verstanden: Als Versuch, so zu schreiben, dass Care für uns selbst und für andere einen Raum bekommt. Das kann einerseits dadurch geschehen, dass ein Schreibkollektiv einen Schutzraum bietet, «ein geteiltes Risiko», wie es die Autor*in Simoné Goldschmidt-Lechner beschreibt. Durch gemeinsames Schreiben und Auftreten werden Texte vielstimmig, collagenhaft, «ein Chor», und einzelne – nicht selten marginalisierte – Stimmen erhalten mehr Gewicht, werden lauter.

Kollektives Schreiben vermag es, innerhalb des Textes, während des Schreibens, Sorge zu tragen.

Andererseits können kollektive Texte auch ganz konkret Fürsorge beinhalten. Kollektives Schreiben vermag es, innerhalb des Textes, während des Schreibens, Sorge zu tragen. Im Kollektivroman wir kommen schreiben die insgesamt sechzehn Autor*innen über Gewalterfahrungen, insbesondere sexualisierte Gewalt. Diesen Erfahrungen wird im kollektiven Text nicht nur Raum gegeben, sondern sie werden gegenseitig aufgefangen. Die Schreibenden leisten im Text schreibend Fürsorge füreinander:

«Danke, dass du das schreibst. Es tut mir so leid und so weh, das zu lesen.» [3]

Im Rahmen meiner Dissertation beschäftigen mich kollektive Praktiken im Literaturbetrieb weiter. Mein Eindruck verstärkt sich, dass Schreibkollektive und kollektive Schreibformen in der Gegenwartsliteratur zunehmen und sichtbarer werden.

Das Westschweizer Kollektiv ELEN FERN publizierte diesen Februar den Kollektivroman Wenn die Welse kommen [4]. Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn veröffentlichten im Mai ihren multimedialen Kollektiv-Essay else [5]. Julia Rüegger und Valerie-Katharina Meyer schreiben seit Jahren lyrische Prosa im literarischen Kollektiv, etwa Und überlaut die Zikaden [6]. In einem Werkstattgespräch erzählen die beiden Autorinnen über ihre Schreibform, dass sie sich ebenso als ethische oder politische Frage verstehen lasse, «oder als Frage danach, wie wir Geschichten miteinander teilen, wie wir Texte neu schreiben» [7]. Es gehe ihnen dabei auch um grundlegende Überlegungen zu einer stimmigen Lebensform oder Lebensweise.

Das neu gegründete Basler Kollektiv LITER plant gleich eine Reihe von kollektiv geschriebenen Publikationen zu unterschiedlichen Flüssigkeiten. Die erste mit dem Titel Das Auflösen der Enden erscheint im Januar 2026 und beschäftigt sich mit Konsumkultur, Körpern und Frittieröl. LITER benennen ihre Absicht, «die Grenzen des Individuellen zu verwischen» und «Zusammensein und Zusammenarbeit neu [zu] besetzen» [8]. Kollektiv zu schreiben umfasst also häufig mehr als den blossen Schreibprozess. Oder wie Elisabeth R. Hager es formuliert:

«Dieses Heterogene, dieses wirklich Chorische, Gemeinsame und auch dieses Aufbrechen von Hierarchien – das ist auf jeden Fall die Zukunft.»

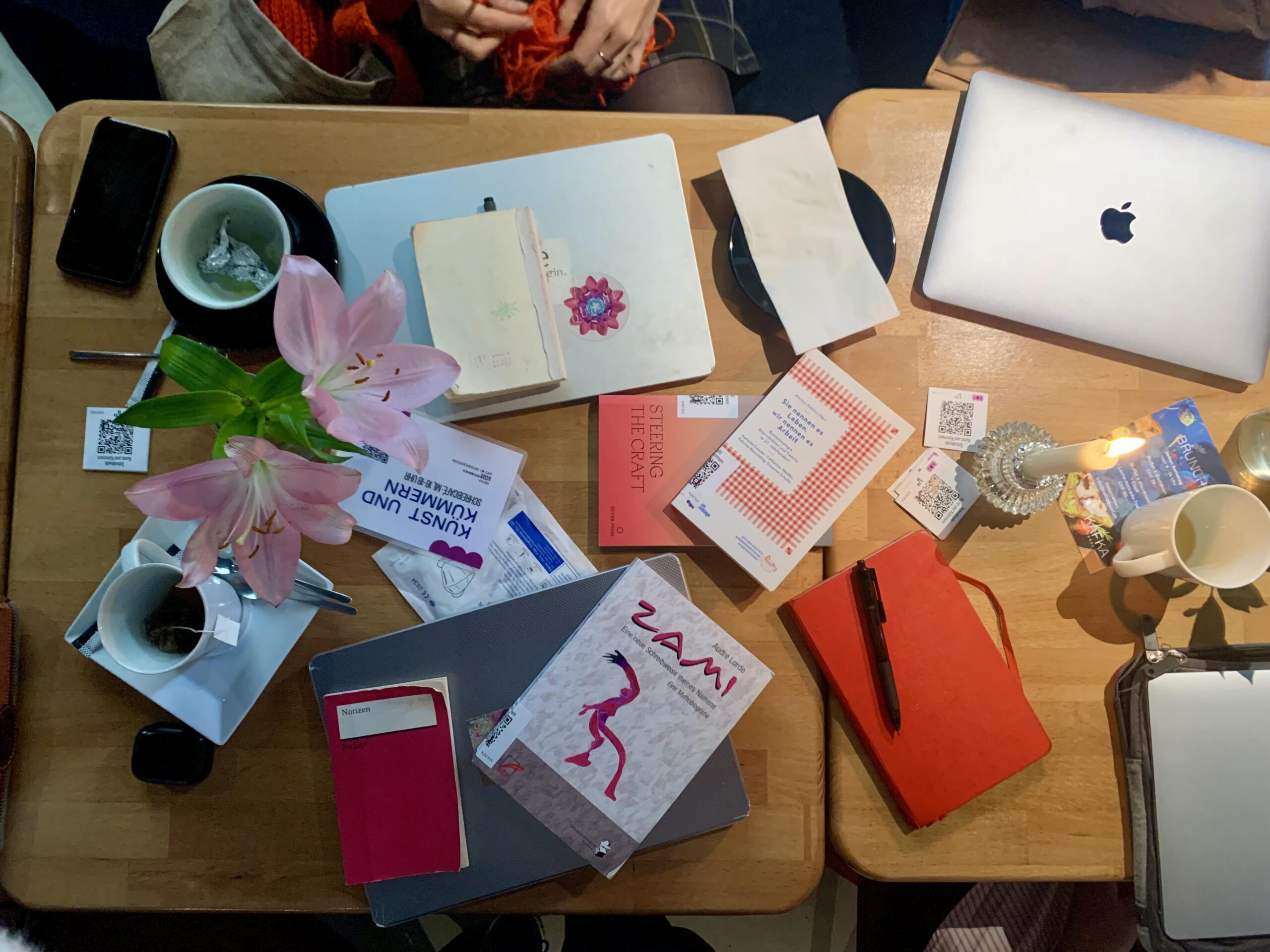

Diesen Herbst beleuchten wir auch bei AoI das kollektive Schreiben. Es folgen verschiedene Textbeiträge zu dem Thema, etwa eine kollektiv verfasste Rezension. Ausserdem widmen wir dem Thema zwei Sonderausgaben unseres Schreibcafés «Kunst und Kümmern» während den Basler Buchwochen. Am 5.11. ist das Kollektiv LITER für eine Lesung und ein Gespräch zu Gast im Schreibcafé. Eine Woche später, am 12.11., möchten wir Bedingungen, Möglichkeiten und Beispiele des kollektiven Schreibens diskutieren und uns – natürlich – darin versuchen.

Bemerkungen

[1] Zitat aus der Dankesrede von Jonathan Franzen (PDF).

[2] Dieses und die Zitate von Simoné Goldschmidt-Lechner und Elisabeth R. Hager stammen aus der SRF-Kontext-Sendung «Wir kommen» – Kollektives Schreiben gegen Tabus vom 16.07.2024.

[3] Zitat aus Liquid Center:Wir kommen. Kollektivroman. Dumont 2024, S. 117.

[4] Elen Fern: Wenn die Welse kommen. Kollektivroman. Aus dem Französischen übersetzt von Claudia Steinitz und Andreas Jandl. Kommode Verlag, 2025.

[5] Jasna Fritzi Bauer und Katharina Zorn: else. Kiepenheuer & Witsch, 2025.

[6] Julia Rüegger und Valerie-Katharina Meyer: Und überlaut die Zikaden. Edition Mosaik, 2025.

[7] Zitat aus Tim Klaffke: «Ein Werkstattgespräch zu Und überlaut die Zikaden» in Phosphor, 28.07.2025.

[8] Zitat aus dem Portrait des Kollektivs LITER bei der BuchBasel (Stand: 24.10.2025).

Beitragsbild: Foto von Christina Zinsstag. Das Bild entstand im Rahmen des Schreibcafés vom 22.10.2025.