Von Sari Pamer

Am 16. und 17. Oktober 2025 versammeln sich in der Kaserne Basel Akteur*innen der Musikbranche und der Darstellenden Künste zum Netzwerktreffen m2act x Helvetiarockt zum Thema «Awareness, Agency & Accountability in Music and Performing Arts» mit dem Ziel, einen öffentlichen Raum zu schaffen, in dem sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch und geschlechtliche Diskriminierung sichtbar gemacht und diskutiert wird.

Das Thema ist brisant: In Kulturinstitutionen treffen künstlerische Nähe, emotionale Intensität und prekäre Arbeitsverhältnisse auf intransparente Machtstrukturen. Diese Bedingungen bergen unter anderem das Risiko, dass Grenzüberschreitungen und Übergriffe in künstlerischen Institutionen vertuscht, bagatellisiert oder gar normalisiert werden. Um dem entgegenzuwirken, stehen Keynotes, Gespräche, Workshops und ein Empowerment-Raum auf dem Programm, immer mit der Frage, wie kann das Schweigen zum Sprechen werden?

Die Falle der Candy Girls

In ihrer Arbeit beschäftigt sich Sonja Eismann mit Frauenkörpern als Ware, Misogynie in Songtexten und männlich dominierten Charts in der Pop- und Musikindustrie. Eismann benennt mit dem Begriff Candy Girls eine Strategie, um junge Frauen in der Popkultur als sexy und verfügbar zu inszenieren – nicht nur als Stimme, sondern zugleich als visuelles Produkt, das sexistisch vermarktet wird. Die Autorin argumentiert, dass in diesem Modell die Grenze zwischen künstlerischer Inszenierung und sexualisierender Objektivierung verwischt wird. Sängerinnen werden dazu gedrängt, ihr Aussehen stärker zu betonen, einer Norm zu entsprechen, damit sie Erfolg haben – dieser wird nicht an ihrem musikalischen Talent bemessen, sondern an ihrer sexuellen Attraktivität.

Wer sich verweigert, muss Erfolg einbüssen und wer mitmacht, läuft Gefahr, als Teil des Problems gesehen zu werden.

Frauen können in diesem System kaum gewinnen: Wer sich verweigert, muss Erfolg einbüssen und wer mitmacht, läuft Gefahr, als Teil des Problems gesehen zu werden. Daraus wird deutlich, dass Sexismus nicht nur ‹auf der Bühne› passiert, sondern ein strukturelles Problem in Kombination mit Macht und Herrschaft darstellt. Im Rahmen des Netzwerktreffens lässt sich fragen, wie gängige Ästhetiken und Geschlechterdarstellungen decodiert und dekonstruiert werden können.

Ist (es) Gewalt (oder) Teil des Berufs?

Agota Lavoyer, Sozialarbeiterin, Opferhilfe-Beraterin und Autorin, eröffnet den zweiten Tag des Netzwerktreffens mit ihrer Keynote und stellt im Kontext von Kulturinstitutionen die Frage: Wann ist ein Verhalten noch ‹Teil des Jobs› und wann wird es Gewalt? Lavoyer greift auf die Ergebnisse einer Studie des Schweizerischen Bühnenkünstlerverbands (2020) zurück, welche Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung in der Darstellenden Kunst untersuchte. Die Studie zeigt, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt, sondern um ein strukturell verankertes Problem – bedingt durch Hierarchien, Abhängigkeitsverhältnisse und Machtasymmetrien. Lavoyer betont, dass eine Grenzüberschreitung zunächst oft als ‹Teil des Berufs› abgetan wird, etwa unter dem Vorwand künstlerischer Freiheit oder der Notwendigkeit von körperlicher Nähe. Übergriffe in Kulturinstitutionen passieren daher unter dem Schutzmantel der Kunst, aber wer trägt die Verantwortung? Nicht nur die Täter, sondern auch die Institutionen und alle, die das Schweigen dulden. Ein Wandel des Systems setzt daher voraus, dass Macht kontrolliert und Verantwortlichkeit etabliert wird.

Ein Thema, das immer wieder aufkommt, ist das Schicksal von Männern, deren Reputation zerbricht, wenn Vorwürfe öffentlich werden. Und auch hier gilt: Die Struktur schützt häufig den Ruf des Mannes durch Netzwerke, Schutzmechanismen und Mediensolidarität. Die Verteidigung von Männern in den Medien ist ein bekanntes Muster. In Deutschland wurde etwa Till Lindemann der Band Rammstein wiederholt in öffentlichen Debatten verteidigt, obwohl Vorwürfe gegen ihn im Raum standen. Später sorgte zudem sein Gedicht «Wenn du schläfst» für Aufsehen und Kritik. Medien verweisen oft auf ‹unsicheren Bericht›, ‹künstlerische Exzentrik› oder ‹Überinterpretation›. So werden nicht allein die Vorwürfe delegitimiert, sondern auch die Betroffenen unter Druck gesetzt, einen Beweis zu liefern. Männer erhalten öffentliche Rückendeckung und es entsteht ein Umfeld, in dem der Vorwurf als Angriff auf Kunstfreiheit interpretiert wird. Diese mediale Verschiebung der Narrative schützt Täter und kreiert eine Schieflage so lange keine starke Gegenöffentlichkeit der Betroffenen existiert.

Grenzüberschreitungen, Netzwerke und Schweigen

Im Workshop Gegen die Sprachlosigkeit mit Pascale Baba Altenburger und Andrea Zimmermann wird aufgezeigt, wie Machtmissbrauch und Sexismus im Kulturbereich zusammenhängen und wie sie durch Schweigen geschützt werden. Grenzüberschreitung wird durch Kreativität legitimiert – dieser Gedanke benennt, dass in künstlerischen Arbeitsfeldern viele potenziell übergriffige Situationen als Teil des schöpferischen Prozesses gerahmt werden und daher zum Job dazugehören: ‹Die Performance verlangt Nähe› oder ‹die Inszenierung erfordert Intensität›. Wer kritisiert, wird schnell zum killjoy[1].

Dies kann dazu führen, dass auch andere sich getrauen, etwas zu sagen und dass ein Raum geschaffen wird, in dem das bisher Unaussprechbare gesagt und gehört werden kann.

Altenburger und Zimmermann diskutieren auch das Konzept des network silence: In vielen Fällen wird nicht über die Grenzüberschreitungen gesprochen – Betroffene schweigen aus Angst vor Karriereverlust, sozialer Isolation, Retraumatisierung. Sie wissen zudem oft erst mit zeitlichem Abstand, dass ein Übergriff stattgefunden hat, da Sexismus und Missbräuche mit Sätzen und Gedanken wie ‹War das nicht nur ein Ausrutscher?›, ‹Das hat mich körperlich nicht verletzt, also war es nicht schlimm genug› oder ‹Ich war noch nicht sicher genug› heruntergespielt werden.

Hier setzt die Figur des killjoy ein: die Person, welche ‹den Spass verdirbt›, kritisch hinschaut, benennt, stört und interveniert. Dies kann dazu führen, dass auch andere sich getrauen, etwas zu sagen und dass ein Raum geschaffen wird, in dem das bisher Unaussprechbare gesagt und gehört werden kann. Dadurch kann das «Netzwerk Schweigen» zum «Netzwerk Sprechen» werden. Dies sollte jedoch nicht nur von mutigen Individuen abhängen, sondern kann durch strukturelle Veränderungen gestärkt werden. Zum Beispiel indem eine künstlerische Institution erklärt, dass Grenzüberschreitungen nicht akzeptiert werden, indem sie eine Strategie ausarbeitet, wie mit diesen umzugehen ist, indem eine Awareness-Person bei Proben und Produktionen involviert wird und Machtmissbräuche transparent verhandelt werden.

Ein Netzwerk für Veränderungen

Das Netzwerktreffen in Basel bietet die Chance, nicht nur über Missstände zu diskutieren, sondern konkrete Modelle vorzuschlagen. Im Empowerment-Space entsteht eine ko-kreative Installation, in der Teilnehmende Erlebtes, Gefühle und Visionen durch Schreiben, Malen und Nähen zum Ausdruck bringen können. Wenn das Schweigen gebrochen wird, wird das Netzwerk lebendig – nicht als unsichtbarer Schutzmantel, sondern als solidarischer, kritischer Verbund, der den Kulturraum nicht nur ästhetisch, sondern auch ethisch neu denkt. Es geht nicht ‹nur› um individuelle Fälle, sondern um Strukturen. Es geht nicht nur um die Vergangenheit, sondern um das Heute und die Zukunft des Kunstschaffens – in Sicherheit, Respekt und Gerechtigkeit.

Bemerkeungen

[1] Das Konzept geht auf folgenden Text von Sara Ahmed zurück: Ahmed, Sara (2010): The Promise of Happiness. Durham and London: Duke University Press.

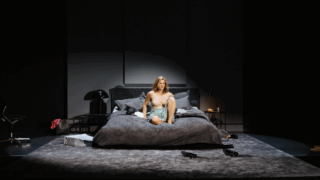

Bild: Netzwerktreffen m2act x Helvetiarockt, 16. und 17.10.2025. Foto © Nadine Nützi.