Wie tief sind Femizide in unserer Gesellschaft verankert? Und wie lässt sich diese Frage im Schreiben ergründen? Auf den diesjährigen Solothurner Literaturtagen kamen die deutsche Schriftstellerin Ruth-Maria Thomas und die beiden schweizer Journalistinnen und Sachbuchautorinnen Miriam Suter und Natalia Widla für ein Podium unter dem Titel «Ist das normal oder schon toxisch? Männergewalt an Frauen» zusammen. Während des einstündigen Gesprächs im gut besuchten Theatersaal wurde deutlich: Die Autorinnen und ihre Bücher haben sich jede Menge zu sagen. Beide Bücher thematisieren patriarchale Gewalt – also Gewalt, in der ein historisch gewachsenes Machtverhältnis zum Ausdruck kommt und aufrechterhalten wird, die in der Regel von Männern ausgeübt wird.

Die schönste Version (Rowohlt Hundert Augen, 2024) erzählt von Gewalt in Beziehungen. Jella, die Protagonistin, hat einen versuchten Femizid durch ihren Partner Yannick überlebt. Wir treffen sie, wie sie in einer Polizeiwache darauf wartet, auszusagen und Anzeige zu erstatten. Dass Jella im Gespräch mit dem Polizisten Probleme hat, ihre Erfahrung einzuordnen und zu beschreiben, liegt nicht nur am institutionellen Versagen der Behörden angesichts partnerschaftlicher Gewalt, sondern auch an ihrem Selbstbild und dem Bild, das sie von ihrem Partner und ihrer Beziehung hat. Der Roman führt diese Probleme auf die Sozialisation der Protagonistin in den 2000er Jahren zurück, indem er umfassende Rückblicke in Jellas Kindheit und Jugend in der Zeit von Bravo, American Pie und Porno Rap unternimmt. Gewalt zieht sich dabei wie ein roter Faden durch Jellas Dating- und Beziehungsleben, sodass hinter Yannick ein soziokulturelles Muster aufscheint.

Ebendieses und weitere Muster sind auch Gegenstand des Sachbuchs Niemals aus Liebe (Limmat-Verlag, 2024) von Miriam Suter und Natalia Widla. Das Buch ist das Ergebnis einer umfangreichen Recherche zu der Frage, warum Männer zu Tätern partnerschaftlicher Gewalt werden. Der erste Teil widmet sich der Faktenlage zu Femiziden in der Schweiz im internationalen Vergleich. Der zweite Teil präsentiert Erkenntnisse, aber auch Erkenntnislücken zu den Tätern, ihren Motiven, ihrem Vorgehen sowie dem gesellschaftlichen Umgang mit ihnen. Der dritte Teil gibt schliesslich einen Ausblick auf das Feld der Täterarbeit. Mit dem Fokus auf den Tätern ist Suters und Widlas zweites gemeinsames Buch eine Fortsetzung und Ergänzung ihres ersten Buchs Hast du nein gesagt? (Limmat-Verlag, 2023).

Es ist eben nicht alles anders seitdem, sondern umgekehrt geradezu erschreckend gleich.

Suters und Widlas Sachbuch und Thomas’ Roman teilen dabei mehr als ihr Thema. Am wenigsten offensichtlich und dennoch die grösste Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich die Prägung durch #MeToo. Seit der internationalen Verbreitung von #MeToo 2017 anlässlich des Falls Harvey Weinstein erfährt sexualisierte und partnerschaftliche Gewalt eine breitere Aufmerksamkeit, die sich auch in zahlreichen Publikationen niederschlägt. Die Autorinnen der beiden Bücher verzichten aber darauf, ihr Schreiben explizit aus diesem einschneidenden Diskursmoment herzuleiten. Im Roman bildet #MeToo eine fast schon auffällige Leerstelle: Die erzählte Zeit des Romans führt von den frühen Nullerjahren der Rückblicke in Jellas Kindheit bis in die 2010er Jahre an die Zeit unmittelbar vor #MeToo heran. Der Umbruch durch #MeToo ist damit genau in der Zeit zwischen der erzählten Zeit und der Entstehungszeit des Romans angesiedelt. Das Sachbuch thematisiert die Bewegung nur in Nebenbemerkungen. Damit betont es die historisch gewachsene Persistenz von Männergewalt: Es ist eben nicht alles anders seitdem, sondern umgekehrt geradezu erschreckend gleich. Und doch ist beiden Büchern eine spezifische Perspektive eingeschrieben. Es ist die Perspektive der Generation der so genannten Millennials, die buchstäblich ‹durch #MeToo gegangen› sind und dabei einen ganz neuen Blick auf das eingenommen haben, was sie als Normalität kannten.

In ihrem Anliegen teilen beide Bücher ein dezidiert analytisches Interesse. Suter und Widla geben sich nicht damit zufrieden, Statistiken zu präsentieren und Missstände anzuprangern – sie wollen verstehen. Aber wie gelangt man einer Erkenntnis, die über die blosse Statistik hinausgeht? Ein Modell, das diese Abstraktion leistet, zitieren Suter und Widla in ihrem ersten Kapitel: Das Stufenmodell der britischen Kriminologin Jane Mockton-Smith, das den Ablauf eines Femizids in sieben Schritten typisiert. Mit Hilfe dieses Modells räumen Suter und Widla auch mit gängigen Fehlannahmen über Femizide auf: Diese sind keine einzelnen Gewaltakte, schon gar nicht sind sie so genannte Affekttaten. Femizide haben in der Regel eine gewaltvolle Vorgeschichte, sie sind geplant und sie treten in allen sozialen Schichten auf.

Die schönste Version will ebenfalls verstehen, aber mit literarischen Mitteln. Mit den Rückblicken setzt der Roman die Frage nach den Gründen und der Entstehung der Gewalt im Erzählen um. Indem die Rückblicke in Jellas Kindheit und Jugend und zugleich in die medial vermittelte Realität einer ganzen Generation führen, ist klar, dass die Frage nicht monokausal beantwortet werden kann. Auffällig ist dabei die Leerstelle, die Yannicks Innenleben darstellt. Der Roman verzichtet auf Einblicke und deutet nur durch einige wenige Informationen zum familiären Hintergrund eine Täterpsychologie an, die aber eben nicht auserzählt wird. Diese Leerstelle ist signifikant, weil sie als Verweigerung verstanden werden kann, die Gewalt zu legitimieren. Auch bei Suter und Widla bleiben die Täter zu einem gewissen Grad eine Leerstelle, und dies, obwohl sie sich in ihrem Buch dezidiert den Tätern widmen. Alle Teile des Buchs arbeiten mit anonymisierten Fallgeschichten, die einzelne Fälle detailliert erzählen, teilweise kommen die Täter sogar selbst zu Wort. Trotzdem bleibt die Frage, was letztendlich den Ausschlag gibt, zum Täter zu werden, bewusst unbeantwortet. Auch diese Leerstelle ist programmatisch zu verstehen, weil sie die Verantwortung trotz der grossen Bedeutung männlicher Sozialisation in letzter Instanz auf die individuelle Ebene zurückspielt: Niemand muss Täter werden.

«Niemals aus Liebe» ist ein Imperativ.

Auf den ersten Blick komplementär zueinander verhalten sich Roman und Sachbuch mit Blick auf das Thema Liebe. Während Suter und Widla von Anfang an Gewalt und Liebe gegeneinanderstellen – partnerschaftliche Gewalt geschieht, so der Titel, «niemals aus Liebe» –, zeigt der Roman, inwiefern gesellschaftliche Vorstellungen von romantischer Liebe einen enormen Anteil an der Gewalt tragen, insbesondere darin, sie zu verkennen. Yannicks Gewalt gegenüber Jella ist also nicht das Andere der Liebe, sondern in dieser Form überhaupt nur zu ihren Bedingungen möglich. Und so begleiten wir die Protagonistin auch in einem Erkenntnisprozess über die eigenen Vorstellungen von Liebe, die kulturell vermittelt sind. Der Roman korrigiert den Titel des Sachbuchs also in gewisser Weise, indem er klar macht: «Niemals aus Liebe» ist ein Imperativ. Er fordert dazu auf, verklärende Vorstellungen und Narrative von Liebe aufzuspüren, zu hinterfragen und ganz buchstäblich zu überschreiben. Zwar ist die Literatur an der Produktion dieser Mythen beteiligt, sie blickt aber gleichzeitig auf eine lange Tradition, die verheerende Verwechslung von Gewalt und Liebe sichtbar zu machen.

Über Männergewalt zu schreiben – darüber sind sich Suter, Thomas und Widla einig – ist eine unverzichtbare Intervention, der Gewalt etwas entgegenzusetzen. In gewisser Weise teilen die beiden Bücher und ihre Autorinnen damit nicht zuletzt einen Optimismus. Dieser zeigt sich in den Enden der Bücher. Im letzten Teil widmet sich Niemals aus Liebe der Täterarbeit: ihren Erfolgen, der erhöhten Nachfrage und den neuesten Ansätzen. Den Abschluss bildet ein Forderungskatalog mit zwölf sehr konkreten politischen Massnahmen. Die letzte Forderung richtet sich an die Gesellschaft als Ganze: «Gesellschaftliches Umdenken – zusammen». Der Roman wiederum zeigt sich in seinem Ende darin optimistisch, dass er seiner Hauptfigur nach der Trennung einen Ausweg aus der gewalttätigen Beziehung ermöglicht, obwohl ein solch klarer Cut nach einer ersten Gewalttat rein statistisch gesehen häufig nicht der Realität entspricht. Trotzdem wendet sich die Erzählung keineswegs in die Utopie, sondern sucht nach real verfügbaren gewaltlosen Alternativen – und findet sie in den Freundinnen und der Therapie.

Auch das Podiumsgespräch auf den Solothurner Literaturtagen endet auf einer optimistischen Note. Neben Miriam Suters und Natalia Widlas Niemals aus Liebe und Ruth-Maria Thomas’ Die schönste Version gibt es eine ganze Reihe von Büchern, ob faktual oder fiktional, die bereits in die gesellschaftliche Realität partnerschaftlicher Gewalt intervenieren. Mit folgenden Empfehlungen der Autorinnen zur weiteren Lektüre endete das Podium auf den Solothurner Literaturtagen:

Virginie Despentes: King Kong Theory (dt. Übersetzung: KiWi, 2018)

Susanne Kaiser: Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen (Tropen Sachbuch, 2023)

Susanne Kaiser: Politische Männlichkeit (Suhrkamp, 2024)

Angelika Klüssendorf: Risse (Piper, 2023)

Lana Lux: Geordnete Verhältnisse (Hanser Berlin, 2024)

Valentina Mira: X (dt. Übersetzung: Rotpunktverlag, 2023)

Mithu Sanyal: Vergewaltigung (Edition Nautilus, 2020)

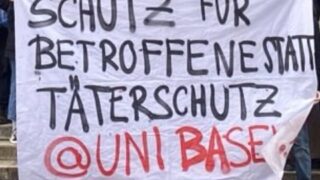

Bild: Solothurner Literaturtage 2025, Podium «Ist das normal oder schon toxisch?» v.l. Cornelia Pierstorff, Miriam Suter, Natalia Widla & Ruth-Maria Thomas. Foto © fotomtina.